湖北中医药大学刘艳菊教授团队在《Talanta》杂志(IF=6.1)上发表题为“A novel chromatographic-sensory-spectral method combined with multivariate algorithms for the identification of differently processed Trionycis Carapax”,文章提出结合多变量算法的新型色谱-感官-光谱法鉴别不同加工程度鳖甲。研究构建多技术分析框架,明确表面颜色参数(a背面、b正/背面)、粉末颜色参数(b*、L*)为关键区分指标,电子鼻可区分生品与加工品,近红外光谱结合归一化预处理能有效区分加工度,BP神经网络模型鉴别率达91.7%,揭示了加工中氨基酸动态变化与美拉德反应、蛋白质水解的关联,为鳖甲加工质量控制及中医药保健食品数字化转型提供参考。

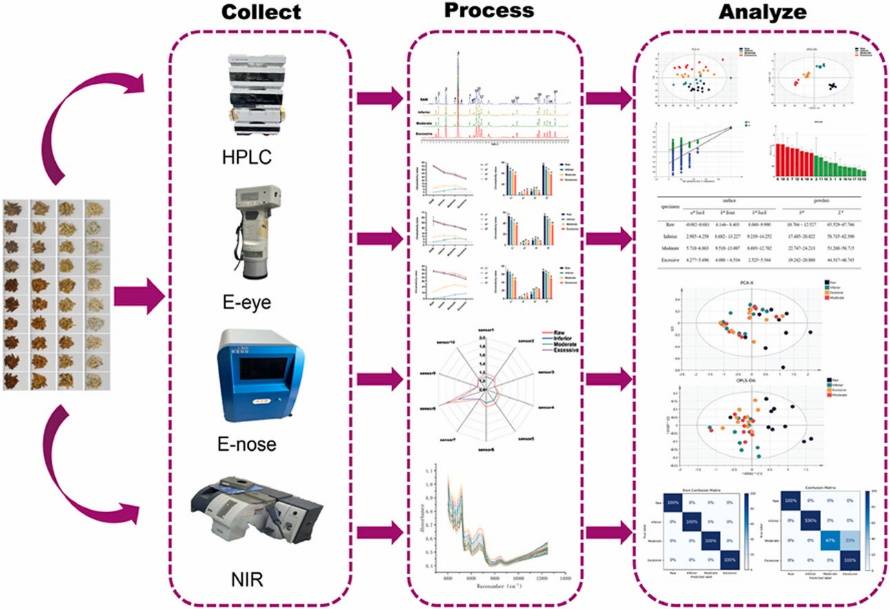

图解摘要

一、研究背景与意义

鳖甲(Trionycis Carapax)作为常用保健食品原料,其加工程度直接决定品质。传统加工依赖经验判断,缺乏定量标准,且单一分析技术难以全面表征加工过程中的多维质量变化,导致产品批次差异大、质量不稳定,严重制约了其标准化生产与在保健食品中的应用。

此前研究多采用单一分析工具,无法全面评估鳖甲在炮制和制备过程中的多维质量变化。鉴于此,本研究将食品化学领域成熟的多模态分析框架引入中医药保健食品加工体系,以鳖甲为研究模型,旨在构建结合多种技术的综合分析框架,实现对不同加工程度鳖甲的精准鉴别,为鳖甲制备工艺优化提供理论依据,同时为传统经验型质量控制向数据驱动型转变提供技术支持,对推动中医药保健食品生产现代化和标准化具有重要意义。

二、实验材料与方法

样品:采购自湖北、安徽、江苏的10批次中华鳖,制备得到40个鳖甲样品,包括净鳖甲和醋制鳖甲(分为欠制、适中、过制三个等级)。

cNose电子鼻系统(上海保圣实业发展有限公司,中国)由10个用于样品分析的金属氧化物传感器组成。每个样品(4 g)置于20 mL顶空玻璃瓶中,在25 ℃下平衡6 h。测试条件如下:清洗时间为120 s,流速为6 L/min,等待时间为5 s,测试时间为60 s,流速为1 L/min。每个样品重复分析三次。响应值表示为G/Go比,该比值表示样品气体与纯空气之间的电阻率比。每个传感器的平均响应值用作该样品的数据。

三、实验结果与讨论

研究发现,鳖甲的加工程度变化会影响其氨基酸组成、颜色和近红外光谱特征。通过HPLC分析,随着加工程度增加,赖氨酸含量下降,丙氨酸与色氨酸含量上升,PCA与OPLS-DA模型筛选出8个氨基酸差异指标。E-eye分析表明,鳖甲表面及粉末的L*、E值下降,a值上升,b值先升后降,OPLS-DA模型确定了颜色差异的主要指标。NIR光谱分析显示,经过预处理的光谱能有效区分不同加工程度鳖甲。

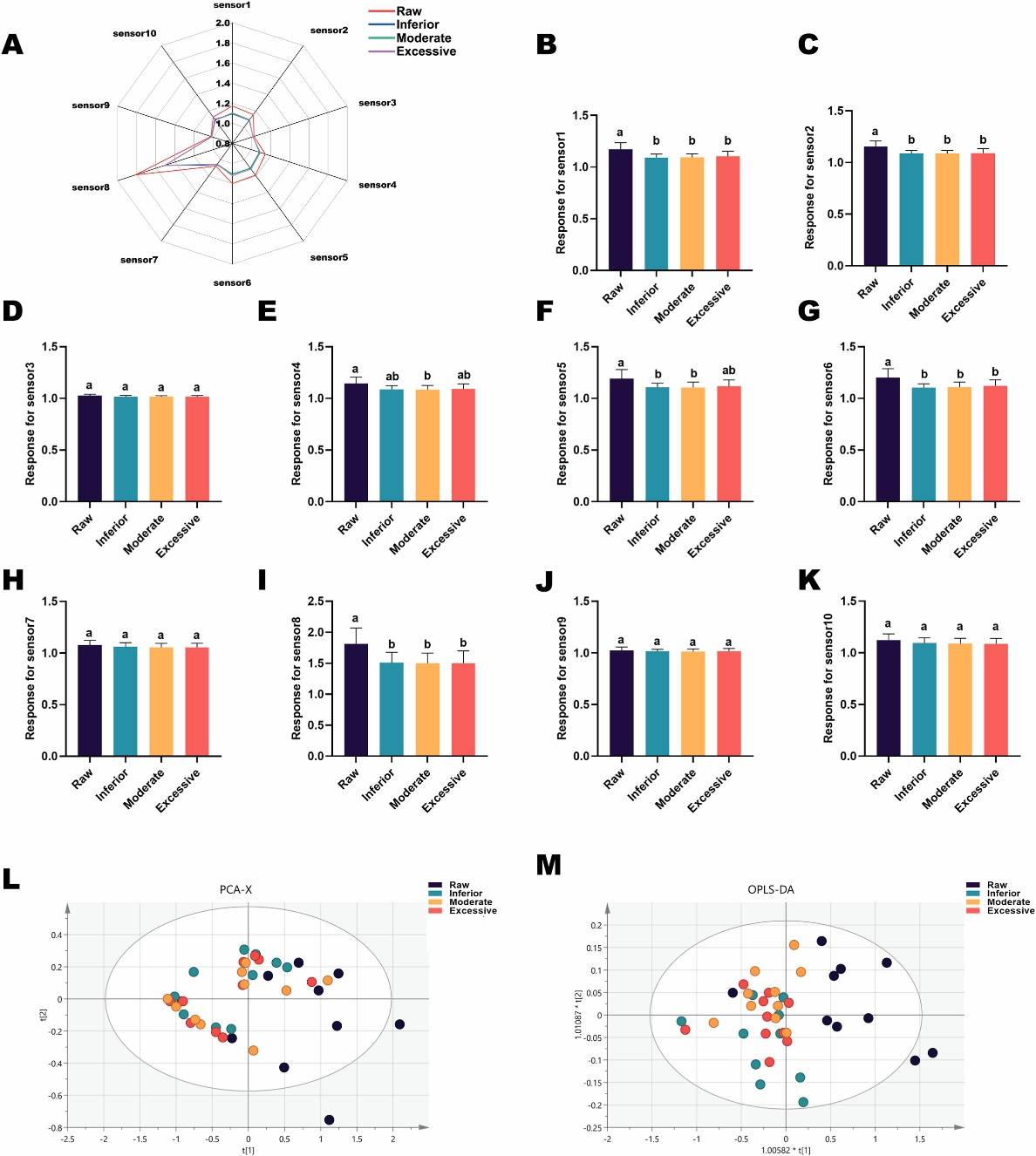

电子鼻(E-nose)分析

图中A为不同加工程度鳖甲电子鼻气味响应值雷达图,其中响应值最高的是S8(短链烷烃),其次是S6(有机气体、苯酮类、醛类、芳香族化合物),最后是 S5(氮化物、氨),说明鳖甲中的主要挥发性成分为短链烷烃、有机气体、苯酮类、醛类、芳香族化合物、氮化物和氨。柱状图B、C、G、I表明鳖甲及加工品对传感器1、2、6、8的响应值存在明显差异,说明烷烃、烟熏味、醇类、醛类、短链烷烃、有机气体、苯酮类、醛类、芳香族化合物是造成生鳖甲与加工品气味差异的成分。生鳖甲各传感器响应多高于加工品;气味雷达图表现出传感器1、2、6、8可区分生品与加工品。通过OPLS-DA分离生品与加工品的趋势略好。

多模态数据分析进一步揭示了鳖甲外观与内在成分之间的动态关联,且基于这些数据构建的BP神经网络判别模型,测试集总准确率达91.7%,可精准识别不同加工程度的鳖甲。